2017-06-20

【2017年6月】「ゆううつな梅雨対策」の巻き

「ゆううつな梅雨対策」の巻き

梅雨に入ると、頭や体が何だか重だるい・・・そんな経験はないでしょうか?

その1つ目の原因は「湿度」。湿度が高い(70%以上)と発汗がうまくできず、カラダに余分な水分が溜まりやすくなります。また、東洋医学では湿度の高い状態は”湿邪”と呼ばれます。 湿邪の特徴は重くて粘り気があり、停滞しやすいこと。カラダのだるさや鈍い痛み、水分の停滞によるむくみ、胃の不調といった症状が現れます。

2つ目の原因は「気圧」。梅雨前線の影響で低気圧配置になると、カラダは副交感神経が優位となります。するとだるい、やる気が出ない等の症状が表われます。 また低気圧の状態になると、炎症物質である「ヒスタミン」の分泌が増えるため、肩こり、偏頭痛、腰痛等の症状が悪化しやすくなります。

3つ目の原因は「気温」。4月から徐々に気温が上がり、やっとカラダが馴れてきた頃に、雨の影響で急に肌寒い日が続くと、その気温差にカラダがびっくりしてしまいます。

以上、3つの原因から不調が出やすいこの時期。今年の梅雨は雨が少ないようですが…用心しながら元気に過ごしたいですね。

食事のポイントは、水分の代謝をスムーズにし、胃腸を労わること。以下にポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてみて下さいね。

その1つ目の原因は「湿度」。湿度が高い(70%以上)と発汗がうまくできず、カラダに余分な水分が溜まりやすくなります。また、東洋医学では湿度の高い状態は”湿邪”と呼ばれます。 湿邪の特徴は重くて粘り気があり、停滞しやすいこと。カラダのだるさや鈍い痛み、水分の停滞によるむくみ、胃の不調といった症状が現れます。

2つ目の原因は「気圧」。梅雨前線の影響で低気圧配置になると、カラダは副交感神経が優位となります。するとだるい、やる気が出ない等の症状が表われます。 また低気圧の状態になると、炎症物質である「ヒスタミン」の分泌が増えるため、肩こり、偏頭痛、腰痛等の症状が悪化しやすくなります。

3つ目の原因は「気温」。4月から徐々に気温が上がり、やっとカラダが馴れてきた頃に、雨の影響で急に肌寒い日が続くと、その気温差にカラダがびっくりしてしまいます。

以上、3つの原因から不調が出やすいこの時期。今年の梅雨は雨が少ないようですが…用心しながら元気に過ごしたいですね。

食事のポイントは、水分の代謝をスムーズにし、胃腸を労わること。以下にポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてみて下さいね。

管理栄養士トミーのアドバイス

管理栄養士トミーのアドバイス

梅雨の不調にきく!食事

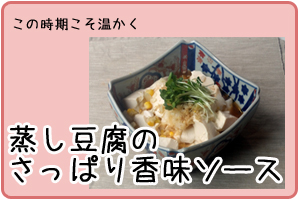

(1)水分の代謝をサポート

■特徴的な香りや利尿作用のある食材しそ、みょうが、冬瓜、もやし、とうもろこし、はとむぎ、小豆 …等

(2)胃腸の働きをサポート

■健胃作用のある食材山芋、大豆製品、いんげん豆、雑穀(あわ) …等

■胃腸を温める食材

山椒、しょうが、にんにく、温かい食事 …等

関連記事